☑️【2分で読める要約版】

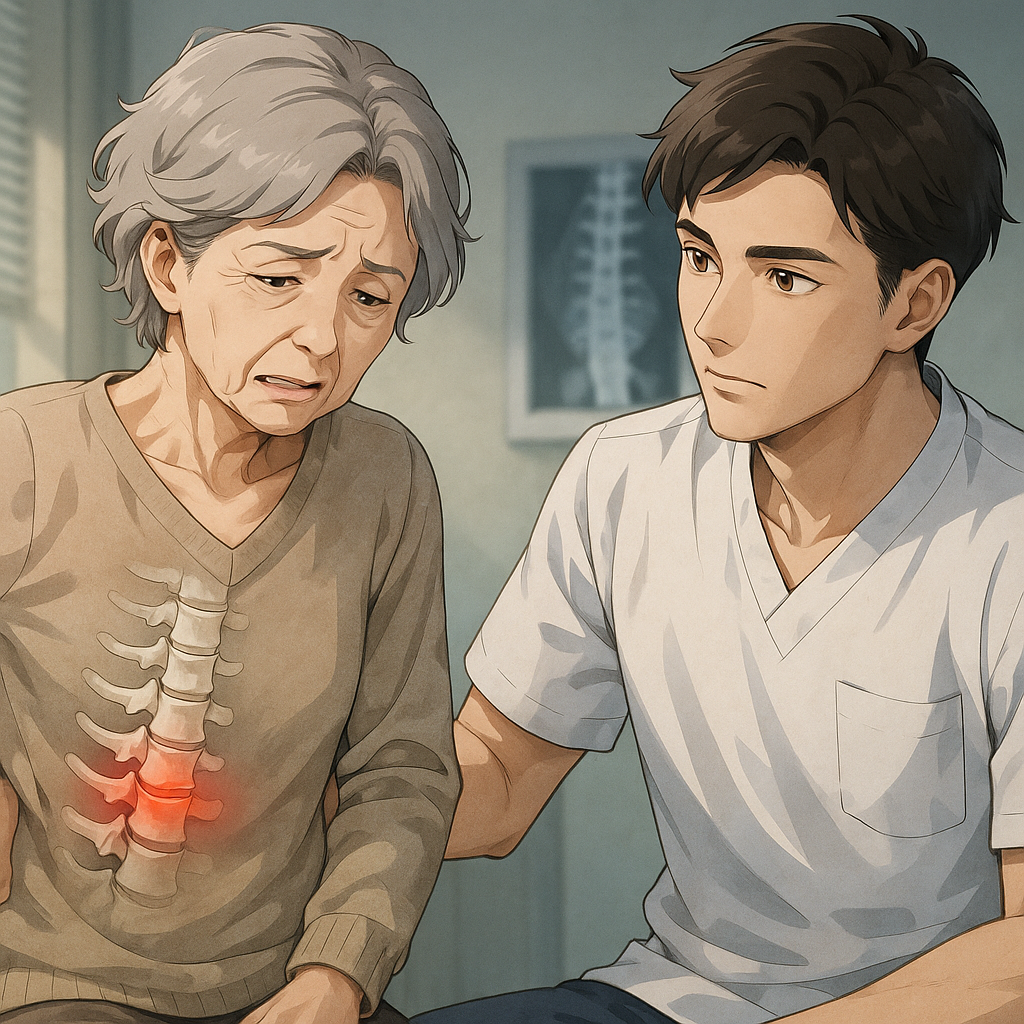

脊椎椎体骨折は、高齢者に多い骨粗鬆症性の骨折で、転倒やくしゃみなど軽微な衝撃でも起こり得ます。治療は基本的に保存療法(コルセット装着)が中心ですが、長期安静による廃用症候群やADL低下には注意が必要です。

理学療法士に求められるのは、痛みに配慮しながらの早期離床と活動促進。急性期は体幹筋や抗重力筋のトレーニングを行い、回復期以降は歩行訓練や転倒予防が鍵です。

さらに重要なのは、この骨折をきっかけに”「骨粗鬆症」と診断されるという認識”。骨密度低下だけでなく、サルコペニアやフレイルとの関連も深いため、リハビリでは「疾患」だけでなく「人」を見る視点が求められます。

高齢者に多い「脊椎椎体骨折」とは?

脊椎椎体骨折は、骨粗鬆症を背景に加齢とともに発生率が高まる代表的な「脆弱性骨折」です。特に胸腰椎移行部に多く見られ、転倒やくしゃみ、前屈といった軽微な外力でも発生することがあります。80歳以上の女性では、約半数が経験しているとも言われています。

受傷すると強い背部痛を伴い、活動量の低下や姿勢の変化、さらには後弯(円背)による心肺機能への影響、遅発性麻痺なども懸念されます。こうした症状は、日常生活の質(QOL)や健康寿命に大きく関わってきます。

保存療法が中心、その先にある課題

脊椎椎体骨折の治療では、神経障害や高度な不安定性がない限り保存療法(コルセットの装着と安静)が第一選択です。加えて、手術的選択肢として「Balloon Kyphoplasty(BKP)」などの椎体形成術もありますが、再骨折リスクとのバランスを見ながら判断されます。保存療法が中心となる中で、理学療法士にとっての最大の課題は、安静に伴う廃用症候群の予防と早期離床の推進です。高齢者では1日の臥床で1~4%の筋力低下が起こると言われており、受傷後の早期対応がその後のADLや退院後の生活に直結します。

理学療法士が押さえるべき2つのポイント

本稿で紹介されている理学療法士の視点は、特に2点が重要とされています。

早期離床・廃用予防

受傷直後は強い痛みによりベッド上安静を強いられることが多いですが、Quad settingや足関節底背屈運動、抗重力筋トレーニング(広背筋・大殿筋)など、疼痛を回避しながら行える運動療法を積極的に取り入れることが勧められています。

コルセット装着後は、胸腰椎の過度な前屈・回旋を避けつつADL動作の練習を進め、受傷前の生活をイメージしながら個別性のある指導が求められます。さらに回復期では、歩行補助具を使用した歩行訓練や、筋由来の疼痛(大殿筋・脊柱起立筋)への温熱療法・リラクゼーションも有効です。

骨折=骨粗鬆症という認識

もう1つ重要な視点は、脊椎椎体骨折の時点で骨粗鬆症と診断されるべきという点です。軽微な外力での骨折(脆弱性骨折)は、骨密度検査の有無に関わらず骨粗鬆症と診断されるとガイドラインでも定義されています。

さらに骨粗鬆症はサルコペニアやフレイル、ロコモティブシンドロームとも密接に関連しており、再骨折や転倒のリスクを高める要因になります。1つの椎体骨折があるだけで、将来の新規骨折リスクは2.6倍、2つ以上では7.3倍に跳ね上がるとも報告されています。

患者を“診る”視点を大切に

脊椎椎体骨折を受傷した患者は、痛みへの不安や活動制限により、自信を喪失し、退院後も「元の生活に戻れていない」ケースが少なくありません。これは、単なる骨折治療やADL指導だけでは十分でないことを示唆しています。理学療法士には、疾患としての骨折ではなく、”一人の患者”としての生活背景や心理状態に寄り添う視点が求められます。再骨折・転倒予防に焦点を当てた運動指導(スクワットやロコモーショントレーニング等)や、ホームエクササイズの提案、退院後の生活を見据えた関わりが、患者の人生の質を大きく左右するのです。

最後に

今後さらなる高齢化が進む日本において、脊椎椎体骨折への対応は理学療法士にとってますます重要になります。”「骨折は治ったが、その後の人生が変わってしまった」”ということにならないよう、身体面・心理面・社会面のすべてを見据えたリハビリテーションが求められます。

【参考文献】

藤井紀文. 脊椎椎体骨折後の理学療法・リハビリテーション ―理学療法士が確実に押さえておくべき2つのポイント―. 理学療法の臨床と研究. 2024;34(1):8-14.

JSTAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja

※詳細な内容に関心のある方は、原著をご参照ください。

コメント